Smile like Monalisa

Raut mukanya mendadak berubah merah padam, ada luapan emosi yang berusaha ia tahan ketika ditanya tentang keluarganya, akhirnya gemuruh dalam dadanya tak tertahankan, bendungan di sudut matanya pecah dan menumpahkan semua isinya, saya cuma bisa terdiam sembari sedapat mungkin memberikan empati atas kisah hidup seorang gadis yang ia rangkai kembali dalam ceritanya.

Monalisa, demikian ia memperkenalkan namanya. Terlahir sebagai anak yang tanpa dosa seperti halnya anak lain yang ditakdirkan bisa menghirup nikmatnya udara dunia, namun sepertinya sang dewi fortuna masih enggan tersenyum dan menyapanya. Tidak pernah melihat wajah orangtuanya, karena ditinggal pergi sang ayah, tak lama setelah melahirkan sang ibu pun menyusul jejak sang ayah mengadu nasib di negeri orang sebagai tenaga kerja asing tanpa mengirim kabar sepatah kata pun. Jadilah sang Monalisa hidup dalam kasih sayang neneknya.

Raut mukanya mendadak berubah merah padam, ada luapan emosi yang berusaha ia tahan ketika ditanya tentang keluarganya, akhirnya gemuruh dalam dadanya tak tertahankan, bendungan di sudut matanya pecah dan menumpahkan semua isinya, saya cuma bisa terdiam sembari sedapat mungkin memberikan empati atas kisah hidup seorang gadis yang ia rangkai kembali dalam ceritanya.

Monalisa, demikian ia memperkenalkan namanya. Terlahir sebagai anak yang tanpa dosa seperti halnya anak lain yang ditakdirkan bisa menghirup nikmatnya udara dunia, namun sepertinya sang dewi fortuna masih enggan tersenyum dan menyapanya. Tidak pernah melihat wajah orangtuanya, karena ditinggal pergi sang ayah, tak lama setelah melahirkan sang ibu pun menyusul jejak sang ayah mengadu nasib di negeri orang sebagai tenaga kerja asing tanpa mengirim kabar sepatah kata pun. Jadilah sang Monalisa hidup dalam kasih sayang neneknya.

Kehadiran orang tua bukan hanya untuk memberi nafkah bagi anak-anaknya tapi juga mengisi profil keteladanan sebagai pria dan wanita dewasa yang menjadi panutan bagi kehidupannya, tentu saja juga sebagai samudera kasih sayang tempat sang anak berenang jika ingin sejenak melepaskan penatnya dari beban dunia. Sayang bagi monalisa, penjelasan diatas hanyalah sebuah utopia yang terlalu tinggi, jangan kata dinafkahi, menjadi teladan, mendapat belaian kasih sayang bahkan untuk mengingat seperti apa rupa orang tuanya ia tidak bisa, ia masih terlalu kecil saat ditinggal sehingga mustahil untuk mengingatnya, jadilah ia tumbuh seperti kaktus di ladang sahara, bertahan dengan bekal seadanya dalam mengarungi kehidupan dan tak berharap hujan turun mengobati kehausannya.

Monalisa adalah anak yang supel, pandai bergaul, membuat orang senang dan tertawa jika berada di dekatnya, namun bagi orang yang mampu melihat jauh kedalam sanubarinya, hal tersebut adalah sebuah kompensasi dari luka yang menganga dalam jiwanya, bahwa itu adalah mekanisme yang mendorongnya bersikap karena profil dan kasih sayang orang tua yang tidak pernah ia dapatkan, dan berusaha ia cari serta menemukan perhatian dan kasih sayang di setiap orang yang ia jumpai.

Monalisa hanyalah satu dari sekian banyak potret bunga bangsa yang menjerit minta diperhatikan oleh tirani sang penguasa, entah teriakannya yang terlalu kecil ataukah membrane timpani kaum borjuis eksekutif sudah kebal sehingga teriakan seperti itu tak berpengaruh lagi baginya, sepertinya bagi mereka melayani permintaan “Paman Sam” dengan dalih perang global melawan terorisme jauh lebih penting daripada mengurusi perut rakyatnya yang merintih karena kelaparan ataukah mencerdaskan anak bangsa seperti yang diamanahkan para pendiri bangsa ini dalam pembukaan undang-undang dasar. Ah… tidak ada gunanya mengutuki bangsa ini, karena kita pun ada di dalamnya dan mungkin berkontribusi terhadapnya. Tidak produktif mengutuki dan memaki jika tersesat dalam kegelapan harusnya kita menyalakan lilin dan mencari jalan keluar

Singkat cerita dengan segala latar belakang hidup serta kemampuan akademik yang mumpuni monalisa akhirnya di terima di barisan “panitia orang sukses Indonesia”, ia kini punya rumah baru bernama “kampus alternative” tempat ia berbagi cerita tentang hari yang dilauinya dengan belasan anak lain yang bernasib mirip dengannya. Monalisa kini bisa tersenyum ceria dan kembali merajut mimpinya di salah satu bangku universitas terbesar di Indonesia timur tepatnya bersama para akademia hipokrates.

***

Kami berharap seiring berjalannya waktu bisa mengobati luka monalisa dan memang hasil psikotestnya menyarankan ia menemukan lingkungan ideal, kami bermimpi bahwa kamilah keluarga baru yang bisa menyembuhkan lukanya walau kami yakin itu butuh waktu, namun ada hal yang di luar kuasa kami, monalisa meminta lebih dari yang kami bisa berikan, sifat manjanya terkadang berlebihan, cenderung keras kepala dan susah diatur. berbagai macam laporan tindakannya kami terima namun kami masih berharap dia bisa memperbaikinya karena ada latar belakang hidupnya, trauma masa lalu yang membentuknya sehingga berprilaku seperti itu, hal lain bahwa kondisi ekonomi keluarganya carut marut sehingga hal tersebut kami masih toleransi dan hanya memberi peringatan.

Namun laporan terakhir terlalu parah, diantar pulang keasrama jam 2 malam, berteriak minta dibukakan pintu dan menantang pendamping untuk menjatuhkan sanksi, semuanya itu sudah cukup bagi kami untuk mengambil sebuah keputusan hal ini harus diakhiri sebelum menjalar ke adek yang lain. malam itu monalisa harus mengakhiri kisahnya bersama keluarga besar Green light community, keputusan sulit namun itu yang harus diambil.

yang aneh malam itu monalisa tersenyum, ya… dia tersenyum… entah apa arti senyuman itu, dalam kondisi menerima hukuman dia masih bisa tersenyum, apakah itu seperti fenomena Amrozy yang tersenyum ketika dijatuhi hukuman mati? yang membuat gregetan orang Australia sehingga dijuluki the smiling bomber? setelah kejadian itupun ketika berjumpa dia masih tetap tersenyum, tidak berubah, sama seperti senyum saat diterima menjadi bagian dari kami, saya pun berusaha tersenyum namun itu saya paksa untuk menghargai senyumnya.

Satu hal yang menggelayut di pikiranku… bisakah kami tersenyum seperti Monalisa…?

Monalisa, dimanapun engkau berada, apa pun aktivitas mu sekarang kami masih berharap engkau menjadi manusia yang lebih baik

wallahu alam

Diiringi instrumentalia Elegance of pachelbel akhirnya selesai menjelang maghrib

Tamalanrea 160410

Perempuan penghuni surga

Sinar mentari senja mulai menguning keemasan, semilir angin menerbangkan debu jalanan dan sejenak mempermainkannya membentuk pusaran di udara, seakan ingin menegaskan superioritasnya meski dalam skala kecil, cukup untuk membuat batuk dan membangkitkan asma bagi alergi terhadapnya, lingkungan yang cukup tenang dikelilingi persawahan, sebagian jalan aspalnya rusak terkelupas menunggu perbaikan, itulah gambaran eksotis dari Dusun Kalemanjalling Kelurahan Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Di tempat tersebut beberapa waktu yang lalu aku membantu adik kelas yang sedang meneliti tentang hipertensi, dari laporan mahasiswa profesi komunitas sebelumnya bahwa di daerah tersebut banyak ditemukan penduduk dengan riwayat tekanan darah cukup tinggi. Menjadi penerjemah dikarenakan adik kelas yang meneliti bukan putra daerah yang mengerti bahasa ibu yang digunakan penduduk setempat.

Sinar mentari senja mulai menguning keemasan, semilir angin menerbangkan debu jalanan dan sejenak mempermainkannya membentuk pusaran di udara, seakan ingin menegaskan superioritasnya meski dalam skala kecil, cukup untuk membuat batuk dan membangkitkan asma bagi alergi terhadapnya, lingkungan yang cukup tenang dikelilingi persawahan, sebagian jalan aspalnya rusak terkelupas menunggu perbaikan, itulah gambaran eksotis dari Dusun Kalemanjalling Kelurahan Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Di tempat tersebut beberapa waktu yang lalu aku membantu adik kelas yang sedang meneliti tentang hipertensi, dari laporan mahasiswa profesi komunitas sebelumnya bahwa di daerah tersebut banyak ditemukan penduduk dengan riwayat tekanan darah cukup tinggi. Menjadi penerjemah dikarenakan adik kelas yang meneliti bukan putra daerah yang mengerti bahasa ibu yang digunakan penduduk setempat.

Dari perhitungan populasi maka sampel yang dibutuhkan kurang 14 lagi, jika hari ini tercapai kuotanya maka pengambilan sampel bisa diakhiri. Sambutan warga cukup ramah menyambut kedatangan kami, dan dengan senang hati diukur tekan darah serta diberikan pertanyaan yang ada dalam kuesioner, tekadang hanya satu sampel yang diminta malah tetangganya pada dengan sukarela berdatangan menawarkan diri untuk diperiksa.

“Bisa cepat selesai nih kalo kayak gini” ujarku,

adik kelas yang punya hajat penelitian Cuma tersenyum senang. Sedang ramai hiruk-pikuk oleh celotehan ibu-ibu yang sedang diperiksa dan diwawancarai tiba-tiba seorang perempuan paruh baya datang, raut lelah tergambar sekilas dari muka sang ibu

“Sedang periksa tekanan darah dek?” Tanya ibu itu

“Oh iya bu, kebetulan kami mahasiswa keperawatan yang sedang melakukan penelitian disini”

“Habis ini bisa tidak kesebelah periksa bapak?” sambil menunjuk sebuah rumah

“Oh.. yang ada kursi roda di depannya?

“Iya”

“Kami tadi dari sebelah bu Cuma tertutup jadi kami kira tidak ada orang”

“Saya tadi ada di dapur, minta tolong kesebelah dek ya”

“Iya bu Insya Allah”

Selesai dengan kerumunan heboh ibu-ibu yang minta diperiksa kami lalu beres-beres dan bersiap menuju rumah ibu yang tadi baru datang.

“Assalamu alaikum” ujarku sambil mengetuk pintu

Tiga kali saya mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, pada saat akan berbalik, barulah muncul jawaban dari dalam rumah

“Waalaikum salam” sang ibu tadi terburu-buru membuka pintu

“Maaf dek ya sudah buat adek menunggu” ujarnya merasa bersalah

“Nggak apa-apa bu, lagian kami tidak buru-buru kok, iya kan?” ujarku sambil menoleh ke adek kelas yang saya temani.

“Silahkan masuk dek”

“Oh iya, terima kasih”

Sejenak kulepaskan pandangan menelusuri sudut rumah,

“Rumah ini besar, dua lantai, berlantai tegel, sofa bagus, sangat mencolok diantara perumahan penduduk desa yang sebagin besar masih sederhana” gumamku

Cuma satu hal yang mengelayut dipikiranku, kenapa rumah sebesar ini sepi? Terlalu sepi untuk ukuran rumah sebagus ini, kemana para penghuninya?

“Silahkan duduk dek” perkataan sang ibu tadi membuyarkan lamunanku

“Yang mana yang mau diperiksa bu?” tanyaku

“itu, Bapak” sambil menunjuk ke salah satu sudut rumah

Terlalu asik menerawang membuatku ternyata melangkahi satu bagian rumah, bahwa dari tadi memang ada seorang manusia yang sedang duduk di atas kasur. Dari penglihatan pertamaku, tampilan sang bapak dengan muka tidak simetris lagi serta salah satu tangannya fleksi abnormal (bengkok, red) naluriku bisa mengambil kesimpulan bapak ini menderita stroke, dan dugaanku tidak salah

Saya lalu mendekat bapak tadi, lalu mencoba berinteraksi dengan ramah

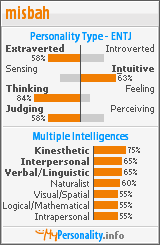

“Assalamu alaikum pak, nama saya misbah pak, kami mahasiswa unhas yang sedang melakukan penelitian dan istri bapak meminta kami kesini untuk memeriksa bapak” ujarku memperkenalkan diri

“Oh ya ini adik kelas saya pak” sambil menunjuk perempuan berjilbab putih di dekatku.

“Boleh saya periksa pak?”

“ehhh…eh…” jawab bapak tadi melenguh, berbicara pelo, seperti anak kecil yang baru belajar bicara

Sambil memasang manset tensimeter saya bertanya kepada istri sang bapak tentang riwayat penyakit suaminya

“sudah berapa lama bapak menderita stroke seperti ini bu?” tanyaku

“Sudah kurang lebih dua tahun, ini serangan kedua”

“bapak pernah dirawat di rumah sakit bu?”

“Iya, tapi setelah itu boleh rawat jalan saat serangan pertama”

“Pekerjaan bapak apa” tanyaku lagi

“Beliau pensiunan guru”

“Banyak pikiran kali bapak ya Bu, hingga bisa kayak gini?”

“Sebenarnya karena kebisaan bapak dek”

“maksudnya bu?”

Sang ibu terdiam sejenak, melihat kearah suaminya menghela nafas panjang, ada hal berat yang sepertinya ia ingin ungkapkan

“Sudah lama bapak menderita tekanan darah tinggi dan diminta dokter untuk mengontrol makanannya”

“Namun bapak tidak pernah mendengar, ia sering makan coto dan selalu mengandalkan obat captoprilnya untuk mengontrol tekanan darahnya” ia melanjutkan kembali

“Seperti inilah hasilnya” sambil membelai suaminya

Saya serius mendengarkan penjelasan ibu tadi, bisa saya tebak selama suaminya sakit dialah yang begitu setia mendampinginya karena saya tidak melihat seorang pun di rumah ini selain dia. Sang bapak ini telah ketergantungan total terhadap pemenuhan kebutuhan dirinya, bahkan ia memakai Pempers khusus dewasa, karena ia tidak mampu ke toilet dan minta tolong untuk itu jika ingin buang hajat. Masih banyak stok pempers di buffet dekat tempat tidurnya. Ia dimandikan dan disuapi kala makan oleh istrinya.

“berapa hasil tensi bapak dek?” kembali pertanyaan ibu tadi mengembalikan jiwaku ke alam nyata

Keningku berkerut, lalu menggeleng-geleng

“Tinggi sekali bu 180/100”

“Masih belum berubah” jawabnya sambil menunduk

“Ibu yang sabar ya, jangan terlalu banyak pikiran bu, jangan sampai ibu yang sakit, tidak ada lagi yang bisa merawat bapak”

“Gimana saya tidak banyak pikiran dek, kalo liat kondisi bapak kayak begini, belum lagi anak saya yang kuliah selalu minta uang”

“Baru-baru ia minta uang PKL lima juta rupiah, dimana saya harus ambil uang sebanyak itu?” desahnya lagi

Saya tidak menjawab pertanyaan ibu tadi, mencoba memahami perasaan dan kondisinya, saya mencoba mendengar aktif, tidak menyela barang sepatah kata pun, membiarkan sang ibu mengalirkan semua emosinya. Saya jadi tahu kenapa garis muka kelelahan tergambar jelas di wajahnya dan yang membuat saya khawatir juga karena tekanan darah sang ibu juga tinggi 140/90.

Selesai memeriksa suami sang ibu, kami minta pamit

“hari ini kita dapat pelajaran berharga, ibu tadi baru saja mengajari kita tentang pengorbanan”

“Subhanallah ibu tadi adalah penghuni surga, jika beliau ikhlas merawat suaminya, tanpa mengeluh, mendirikan sholat, puasa, zakat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka sang ibu tadi akan memasuki surga dari pintu mana saja ia suka”

“Amin.. amin ya Allah” jawab adik kelasku yang punya hajatan penelitian…